[ 배달겨레소리 숲노래 글님 ]

우리말 살려쓰기

다듬읽기 3

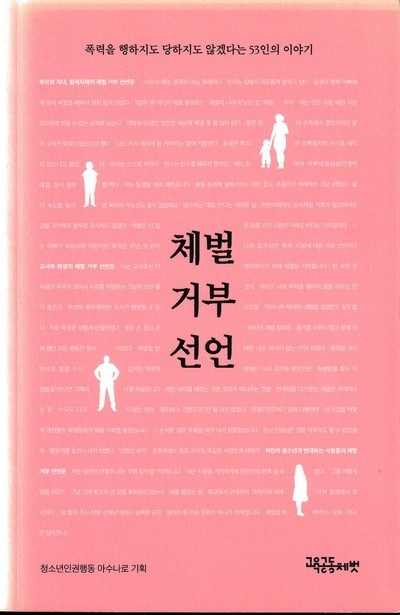

《체벌 거부 선언》

아수나로 엮음

교육공동체벗

2019.5.5.

《체벌 거부 선언》(아수나로 엮음, 교육공동체벗, 2019)을 읽었습니다. 뜻있게 엮은 책이라고 보면서 여러모로 아쉽습니다. ‘체벌’이란 무엇일까 하고 곰곰이 되물으며 헤아리지는 못 하는구나 싶고, ‘거부’나 ‘선언’은 또 무엇인지 찬찬히 새기지 않았구나 싶어요. ‘체벌·거부·선언’ 세 낱말 모두 우리말 아닌 ‘일본 제국주의·군국주의 한자말’입니다. 매질이나 주먹질을 거스르거나 손사래치겠다고 외치거나 밝히겠다면, 우리 삶터에 스미거나 깃든 모든 굴레하고 멍울부터 씻고 털어낼 노릇입니다. 이 작은 낱말 하나에까지 총칼(군사·독재주의) 기운이 흘러요. 이런 일본 한자말을 떨쳐내지 못하거나 않는다면, ‘아무렇지 않게 쓴 작은 말씨 하나’가 말주먹(언어폭력)이 되는 얼거리를 못 읽고 안 느낄 테지요. 모든 열매는 암꽃하고 수꽃이 만나야 씨앗을 맺고 영글어서 얻습니다. 순이돌이가 어깨동무를 사랑으로 하면서 살림길을 새롭게 짓는 보금자리를 찾아야 비로소 삶입니다.

ㅅㄴㄹ

아이들의 애원에도 아랑곳하지 않고

→ 아이들이 매달려도 아랑곳하지 않고

→ 아이들이 울어도 아랑곳하지 않고

17쪽

훈육으로서 매가 필요하다고 생각했다

→ 가르치며 매를 들어야 한다고 여겼다

→ 매로 길들여야 한다고 보았다

18쪽

많은 사람들이 체벌이 학대인 줄 모르기도 한다

→ 숱한 사람들이 매가 주먹질인 줄 모르기도 한다

→ 사람들은 매바심이 막짓인 줄 모르기도 한다

31쪽

강아지 조이와 함께 살기 시작했다

→ 강아지 조이와 함께살았다

→ 강아지 조이하고 살았다

34쪽

한글을 가르치면서 아이의 학습 능력은 고려하지 않고

→ 한글을 가르치면서 아이 눈높이는 헤아리지 않고

→ 한글을 가르치면서 아이 머리는 따지지 않고

→ 한글을 가르치면서 아이 눈은 쳐다보지 않고

39쪽

더 구체적으로 표현하면 대화와 존중이다

→ 더 깊이 말하면 이야기와 높이기이다

→ 더 또렷이 말하면 얘기와 섬김이다

40쪽

정말 좋은 친구는 수평적인 관계에서 상대방을 존중하는 친구입니다

→ 참다운 동무는 나란히 서서 아낄 줄 압니다

→ 참된 동무라면 어깨동무하며 서로 헤아립니다

55쪽

반대로 나도 페미니즘이 해일처럼 몰려오는 시대에 남자로 살면 느끼게 된다는 억울함(?)에 귀 기울이지 않고 있다는 생각이 들었다

→ 거꾸로 나도 순이너울이 몰려오는 때에 돌이로 살면 느낀다는 눈물(?)에 귀 기울이지 않았다는 생각이 들었다

→ 그러나 나도 온하나가 몰려오는 때에 사내로 살면 느낀다는 눈물꽃(?)에 귀 기울이지 않았다는 생각이 들었다

57쪽

무방비 상태로 고성의 쌍욕을 들었을 때 분노했으면서

→ 갑자기 내지르는 막말을 들었을 때 불탔으면서

→ 그냥 질러대는 구정말을 들었을 때 발끈했으면서

58쪽

매를 맞을 때 느낀 것은 단지 아픔만이 아닙니다

→ 매를 맞을 때 그저 아픔만 느끼지 않습니다

→ 매를 맞으면 아프기만 하지 않습니다

62쪽

가정 밖에서 타인에게 가하는 폭력은 범죄다

→ 집 밖에서 남을 때리면 잘못이다

→ 집 밖에서 남을 괴롭히면 옳지 않다

67쪽

체벌은 체념을 만든다

→ 때리니 마음이 죽는다

→ 때리니까 멍든다

→ 매질로 그늘이 생긴다

124쪽

학교폭력에 대한 대안을 찾는 간담회 자리에서 있었던 일이다

→ 배움막짓을 풀 새길을 찾는 이야기 자리에서 있던 일이다

177쪽

자신보다 힘을 가진 존재에겐 굴종하고 반대의 관계에선 군림하는 감각을 갖게 하는 데 일조한 건 아닐까

→ 저보다 힘세면 굽신하고, 거꾸로이면 깔고앉도록 이바지하지 않았을까

→ 나보다 힘있으면 숙이고, 힘없으면 윽박지르도록 이바지하지 않았을까

193쪽